2月29日に、高鍋町美術館で行われていた河野扶(かわのたすく)さんの展覧会に行ってきました。SNSで投稿したように、その物質的強さ、また絵画として見ごたえのある作品群に圧倒されました。この経験を私の制作に生かしたいのと、河野扶という宮崎出身の素晴らしい画家がかつていた、ということを広く知って頂きたいと考えここに記しています。

前半は、美術館でお会いできた、学芸員の青井さんとのお話をふりかえって。後半は私の考えを記したいと思います。

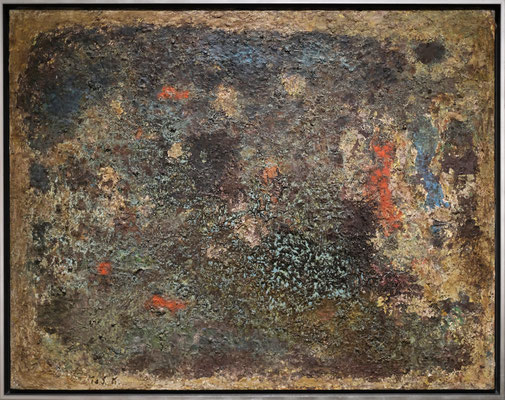

河野さんは、晩年もずっと東京で制作していたそうで、以前は派閥などに属していたのですが、時代に流されるのがいやで、あえて独りになり、独自の考えを追求していったそうです。そのおかげで、自分の制作姿勢・作品についての考えを明確にすることができ、単なる「壁派」で終わらず、キャンバスの「むこうからやってくるもの」を作意なしに、自分の痕跡として残す、それが作品だ、という境地に至ったようです。

現代のアートは、コンテクストやコンセプト、テーマなどが全面に押し出され、作品から醸し出される美、というものがあまり強調されない傾向にありますが、河野さんの作品は、そんな現代の風潮に風穴を開けるような独自の強度と美しさがある、と青井さんはおっしゃっていました。

美術館で流されていた河野さんを取材したビデオで見られるように、構えず、まさにむこうからやってくるもの、を淡々と浮かび上がらせてゆく制作風景から、あまり頭でっかちになる必要はないのだな、と感じました。もちろん、河野さんは頭脳明晰で論文なども書かれていたらしいので、誰よりも自分の作品について考えていらっしゃったと思うのですが、そのことを感じさせない晩年の飄々とした言動は、達観という境地にたどり着いた一人の画家の姿なのだと思いました。

私の個人的な考えですが、河野さんの作品について。

作意やスタイルが無くなることを目指した河野さんですが、「枠」があったり、いくつかのパターンがあったり、スタイルは見受けられます。しかし、それは絵画としての最低限の要素であり、それさえも無くなると、絵画として成立しなくなると思います。河野さんは「壁」を創る、ということを若い頃行っていましたが、その時の、絵具を削っては描き、描いては削ることを繰り返す、永遠の作業のような経験が、晩年の「生きた痕跡を残す」というテーマに結び付いたのだと思いました。永遠の作業は、それだけだと楽しくありません。そこに絵画としての要素が存在すると、人間はいつまでも楽しめます。

自然にさらされた壁の美。自然という意識のないただの現象が、何度も何度も壁に影響を与え、ただ変化してできた痕跡、そのあまりにも無垢な美しさに人々は感動します。河野さんは、自然になろうとしたのかもしれません。人間が自然に最も近づける時というのは無意識の時であり、河野さんが永遠の作業を繰り返す中で獲得した感覚なのではないのでしょうか。繰り返す事でより強固な壁が出来上がり、長年、絵画を描いてきたからこそ無意識に表出する絵画性が重層的に漂い、他の追随を許さない作品が出来上がるのだと思います。

河野扶が、キャンバスに向かう時、単なる壁ではない人間の無意識による、「動く壁」が立ち現われてくる、そんな気がします。

コメントをお書きください